生活習慣病について

ABOUT LIFESTYLE DISEASE

生活習慣病は、日頃の生活習慣(過食・偏食、運動不足、喫煙、飲酒、ストレス)が原因の一つとなり起こる病気の総称です。

代表的なものに高血圧、脂質異常症(高脂血症)、糖尿病があります。高血圧、脂質異常症、糖尿病は自覚症状がほとんどありません。

しかし、気付かぬうちに血管が傷んでゆき、突然、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こす厄介な病気です。日頃の生活習慣を見直し改善させることが、病気の予防や治療となります。

定期的に検診を受け、早期の対応と必要な治療を受けましょう。当クリニックは皆様のお手伝いをさせていただきます。

生活習慣病に含まれる病気

- がん

- 脳卒中

- 肝硬変

- 慢性腎不全

- 心筋梗塞

- 血管疾患

- 脳血管疾患

- 糖尿病

- 高血圧性疾患

- 肝疾患

- 膵疾患

- 腎疾患

- 高血圧

- 脂質異常症

- 高尿酸血症・痛風

- 動脈硬化

生活習慣病の特徴

- 多くの場合、初期は無症状であるため、健康診断を受けなければ発見が難しい。

- 放置していると、気付いたときには悪化していることがよくある。

- 病名が示すように、生活習慣(その人のライフスタイル)が関与しており、不規則で不健康な生活習慣が原因となることがある。そのため、治療には生活習慣の見直しが不可欠となる。

- 最終的には、心筋梗塞や脳梗塞など、命に関わる重大な病気につながることがある。

生活習慣病の主な病気

GASTROENTEROLOGY DISEASES

高血圧

日本高血圧学会によると、診察室での血圧測定で、収縮期血圧(心臓が収縮しているときの血圧)が140mmHg以上、または拡張期血圧(心臓が拡張しているときの血圧)が90mmHg以上であれば高血圧とされます。自宅での血圧測定では、収縮期血圧が135mmHg以上、または拡張期血圧が85mmHg以上が高血圧の基準です。

脳梗塞、脳出血、心筋梗塞などによる死亡(脳心血管病死亡)の約50%は、血圧が高いこと(収縮期血圧が120mmHg以上、または拡張期血圧が80mmHg以上)に起因すると推定されています。さらに、高血圧による脳心血管病死亡者数は年間約10万人と見積もられています。高血圧治療の最終目標は、これらの脳梗塞、脳出血、心筋梗塞による死亡を減らすことです。

症状がないからといって高血圧を治療せずに放置すると、脳や心臓の血管が動脈硬化を起こし、脳梗塞・脳出血、心筋梗塞、腎不全などの重大な病気を発症するリスクが高まります。将来的に合併症に苦しむことになる可能性もあります。

日本人の高血圧の約8~9割は本態性高血圧(特定の原因を定めることができない高血圧)で、遺伝的素因(体質)、食塩の過剰摂取、肥満などのさまざまな要因が組み合わさって発症します。中年以降に多く見られ、予防と治療には食生活を中心とした生活習慣の改善が非常に重要です。

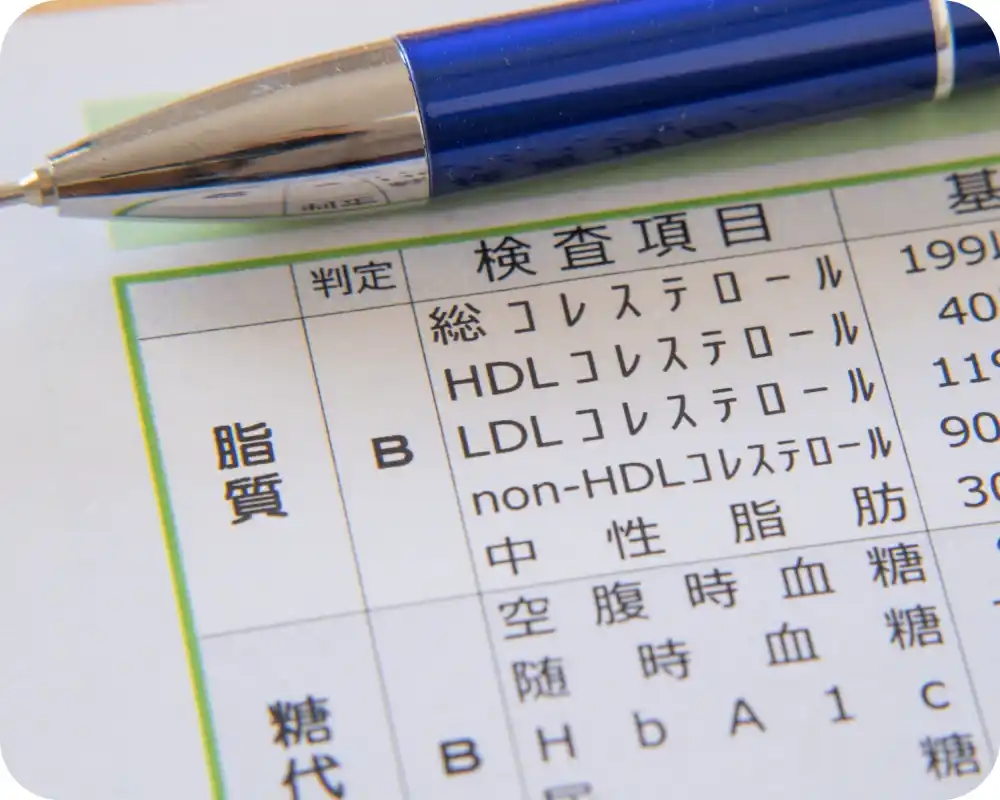

脂質異常症

脂質異常症は、血液中の脂質値が正常範囲を超えた状態を指します。脂質にはLDLコレステロール(悪玉コレステロール)、HDLコレステロール(善玉コレステロール)、トリグリセライド(中性脂肪)があり、総コレステロールとして測定されます。

● 高LDLコレステロール血症:LDLコレステロールが140mg/dL以上

● 低HDLコレステロール血症:HDLコレステロールが40mg/dL未満

● 高トリグリセライド血症:トリグリセライドが150mg/dL以上(空腹時)

● 高Non-HDLコレステロール血症:Non-HDLコレステロールが170mg/dL以上

LDLコレステロールが高い原因には、飽和脂肪酸の摂りすぎがあり、肉の脂身やバター、ラード、生クリーム、加工食品などに含まれます。トリグリセライドが高い原因には、カロリーの過剰摂取や甘いもの、お酒、油もの、糖質の摂りすぎがあります。HDLコレステロールが低い原因には、肥満、喫煙、運動不足が挙げられます。

脂質異常症は動脈硬化の主要な危険因子で、治療の目標は脳梗塞、脳出血、心筋梗塞による死亡を減らすことです。症状がないからといって治療を放置すると、脳や心臓の血管が動脈硬化を起こし、重大な病気を発症するリスクが高まります。食生活を中心とした生活習慣の改善が予防と治療に重要です。

糖尿病

糖尿病は、膵臓から分泌されるインスリンというホルモンが十分に働かないために、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が慢性的に高くなる病気です。糖尿病には1型、2型、妊娠糖尿病、その他特定の機序・疾患によるものの4つのタイプがありますが、ほとんどが2型です。日本では、成人の6人に1人が糖尿病の疑いがあるとされ、約1870万人にのぼります。

糖尿病と診断されるには、空腹時血糖が126mg/dLを超えることが2回以上確認されることが必要です(他の診断基準もあります)。しかし、空腹時血糖が100mg/dLを超えると糖尿病のリスクが2倍以上になるため、早期の対策が重要です。また、空腹時血糖が110mg/dLを超えると食後高血糖(空腹時は正常でも、食後に血糖値が高くなる状態)が推定され、動脈硬化のリスクが高まります。

糖尿病が進行すると、網膜症、腎症、神経障害の三大合併症に加え、動脈硬化が進行し心臓病や脳梗塞、脳出血のリスクも増加します。糖尿病の発症にはインスリンの分泌不足に加え、食べすぎ、運動不足、肥満、ストレスなどの生活習慣が大きく影響しています。

糖尿病を予防するため(一次予防)、発症後に血糖をコントロールするため(二次予防)、または合併症の発症を防ぐため(三次予防)には、生活習慣の見直しが非常に重要です。

高尿酸血症(痛風)

血清尿酸値は尿酸の産生と排泄のバランスで決まります。産生が過剰になったり排泄が低下すると高尿酸血症になります。尿酸はプリン体の代謝で生成され、プリン体は食事や体内で合成され、細胞の崩壊で作られます。尿酸の約2/3は腎臓、残りは腸管から排泄されます。

高尿酸血症は男性の20%、女性の5%に見られ、高血圧、脂質異常症、糖尿病などが合併することが多く、動脈硬化のリスクを高めます。尿酸値が7mg/dL以上で高尿酸血症と診断され、9mg/dL以上または8mg/dL以上で合併症がある場合は薬物療法が推奨されます。

放置すると、尿酸塩が結晶化し痛風発作、尿路結石、腎不全などを引き起こすことがあります。尿酸値は6mg/dL以下にコントロールすることが望ましいです。食事ではアルコール制限や、肥満の場合はカロリー摂取を適正にすることが重要です。

生活習慣病を引き起こす主な要因

CAUSES OF LIFESTYLE DISEASES

過度な飲酒

- 休日の朝酒

- 2日酔いの迎え酒

- 1日中、延々と飲み続ける

- 飲まないと禁断症状

(頭痛、手の震えなど)がでる

食習慣

- 炭水化物をよく食べる

- 脂っこい料理をよく食べる

- 濃い味付けの料理をよく食べる

- 甘いジュースをよく飲む

- 間食が多い

- 深夜の飲食が多い

- 野菜をあまり食べない

喫煙

- 習慣的に喫煙している

- 身近に喫煙者がいる

(受動喫煙の可能性がある)

運動不足

- 移動は車が多い

- 運動をする習慣がない

- 一日の歩数は7,000歩未満が多い

ストレス

- 仕事や生活環境に大きな変化(転職、退職、引っ越し、事故、盗難など)があった

- 人間関係で大きな変化(出産、離婚、死別など)があった

- 経済的にとても困難な状況(収入の減少、借金など)にある

生活習慣病の予防のポイント

POINT OF PREVENTION

01

喫煙習慣を見直す

タバコに含まれるニコチンや一酸化炭素は心臓や血管に有害であり、タールには発がん物質が含まれています。禁煙することで、生活習慣病のリスクを大幅に減らす効果が期待できます。

02

バランスの整った食事をする

主食、主菜、副菜、そして汁物などをバランスよく組み合わせた食事を規則的に摂取することが重要です。塩分の摂取は控えめにし、野菜や果物、食物繊維を豊富に摂るよう心がけましょう。また、コレステロールを多く含む食品やアルコール、ジュースの過剰摂取にも気をつけることが大切です。

03

適度な運動をする

運動習慣を取り入れることで、高血圧や脂質異常症、糖尿病の予防に役立ち、肥満解消やストレスの軽減などの効果も期待できます。さらに、身体活動が活発な人ほどがんの発症リスクが低いという研究結果も報告されています。ウォーキングやランニングなどの適度な運動が推奨されていますが、特定の病気がある場合は運動が制限されることもあるため、医師に相談することをお勧めします。

生活習慣病の治療の流れ

FLOW

1

診療 1回目:問診・身体診察

問診を行い、現時点での生活習慣を確認しながら、気になる症状があるかどうかをお伺いします。また、身体診察を通じて全身の状態を確認します。その後、必要に応じて血液検査、尿検査、レントゲン、心電図などの検査を実施し、生活習慣病の背後に他の病気が潜んでいないかを調べます。

2

生活の中でのチェック:血圧測定・体重測定

高血圧に関しては、診察室でのみ血圧が上昇する白衣高血圧という現象が知られています。そのため、正しい血圧測定方法を説明した後、まずはご自宅での血圧を測定していただきます。併せて、可能であれば体重も測定していただくようお願いしています。

3

診療 2回目:治療方針の決定

自宅での血圧測定結果などを確認しながら、必要に応じて血液検査などの結果を説明します。それらのデータを基に、まずは患者さんの身体の問題点を洗い出し、整理します。次に、病気について分かりやすく説明し、患者さんがご自身の身体の状態を理解できるように努めます。 その後、生活習慣の改善指導を行い、患者さん一人ひとりの状態に合わせた治療方針を提案します。最後に、患者さんと相談しながら具体的な治療法を決定していきます。

4

診療 3回目以降:生活習慣の見直し・改善対策の開始

生活習慣を改善した結果、生活習慣病がどのように変化したかを確認するために、自宅での血圧測定結果や血液検査の結果を調べます。また、治療を開始した場合には、薬の効果を評価します。