肛門外科について

ABOUT PROCTOLOGY

肛門の調子が悪くなった時に相談できる場所、それが肛門外科です。「外科」というと痛いことをされてしまいそうですが、肛門にゼリーを塗り、親指ほどの太さの肛門鏡という器具をそっと肛門に入れて、中の状態を観察します。いきなり痛いことはしませんので安心してください。

また、基本的な治療法は、排便習慣の指導と、軟膏・座薬・内服薬です。これらで対処できない場合に手術治療を行うことがあります。

肛門外科を受診される方の症状は、痔の脱出、排便時の出血・痛み、肛門周囲の腫れ、便が細くなったなどが多く、肛門のかゆみ、下着の汚れ、腸の脱出、便のもれ

などの訴えも少なくありません。時には、泌尿器科や婦人科の病気のこともあります。まず気を楽にして相談に来てください。

当クリニックの肛門外科対応疾患

- 内痔核(イボ痔)

- 外痔核(イボ痔)

- 裂肛(切れ痔)

- 肛門狭窄

- 痔瘻(じろう)

- 肛門周囲膿瘍

- 肛門掻痒症 など

プライバシーへの配慮

安心な完全個室!

当クリニックでは、肛門科診察は、完全個室で行っております。待合室から診察室内の診療内容は全くわからないように配慮されています。また、いきなり注射をしたり、痛い検査をしたりしませんので安心してください。

女性看護師が必ず同席

必ず女性スタッフが同席します。主に男性医師が担当しますが、女性看護師が常に同席するため、男性医師と二人きりになることはありませんので、女性の方もご安心ください。

約1分の素早い検査

検査はできるだけ迅速に終わるよう心がけており、大体1分程度で終わります。長時間の肛門科診察は患者様にとって大きなストレスとなることを理解し、配慮しています。痛みをともなうような無理な検査は行いませんので安心してください。

痔の治療について

HEMORRHOIDS

痔は肛門周囲の病気の総称です。現代社会では、日本人の3人に1人は持っていると言われています。今や痔は、『切らずに治す』『日帰り手術』での治療が可能です。お尻を見られるのが恥ずかしいという理由で、なかなか受診しにくいという方が多くいらっしゃいます。しかしほとんどの方が手術は行わず、お薬での治療で症状が改善されるケースが多いです。

当院は、巻きタオルにお着換えをしていただき、プライバシーに配慮した診療を心がけています。

尚、痔の状態が重い方、麻酔がかけられない方、入院治療をご希望される方は、連携病院に紹介しています。

当クリニックの痔の手術について

当院の手術方法は主に下記の方法を行っております。

ALTA注射療法(ジオン注射)

痔核結紮切除術(LE)

手術は全例局所麻酔を行っております。

※麻酔法の工夫もしています※

手術30分前に麻酔を打つ場所にエムラクリームを塗布します。

麻酔のための麻酔です。

麻酔には細い針を使用し、薬液をゆっくり注入します。

通常麻酔剤は酸性ですが、当院では中性に調整したものを使用します。

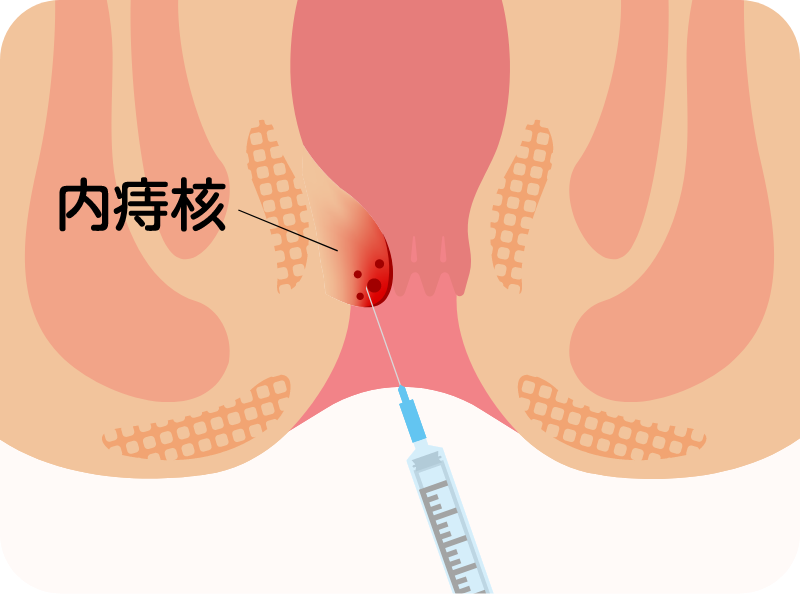

ALTA注射療法(ジオン注射)

ジオン注射という薬液を内痔核内の静脈瘤に均等に行きわたるように4段階に注射していく方法で、主成分である硫酸アルミニウムカリウムが粘膜下に炎症を起こさせ、組織に線維化を促し、静脈瘤を器質化させ、肛門括約筋に固着させることで、脱出や出血を改善します。

手術の体位はシムス位(左側を下にしたうつ伏せ)で行います。

麻酔はほとんどの場合行わなくてもできますが、肛門括約筋のしまりが強く、また専用の肛門鏡(Z式肛門鏡)を挿入するときに痛みが非常に強い場合はおしり周りに局所麻酔をします。痔核の根部(口側)から順に注射をしていき、痔核の大きさにより投与量を調節します。

1か所注射終わるたびに、注射した痔核を薬液が痔核全体になじむように指でマッサージします。

続けて、他の部位も行い、大体1~4カ所ほど行います。最後に止血と脱肛しないか確認し、手術終了となります(手術時間は約15~30分程度)。

手術適応

この適応はあくまでも脱出性内痔核(Goligher分類ではGrade Ⅱ・Ⅲ)です。

外痔核を伴う場合、内痔核にALTAを行い、外痔核は結紮切除を行う併用療法を行う場合もあります(ALTA +LE)。

禁忌(注射できない方)

妊婦・妊娠の可能性のある婦人、授乳中の婦人。透析療法を受けている方(アルミニウムの排泄の遅延の可能性)。嵌頓痔核(悪化の恐れ)。小児(安全性が確立されていない)。リドカインに対する過敏症の既往ある方。

副作用・有害事象

発熱が数%に認めますが、一過性の場合がほとんどです。また効果が強い分、投薬量や投与部位を間違うと大変な有害事象を起こすことがあります。投与量が多すぎたり、深く針が入り注入すると炎症作用のため、潰瘍・穿孔・膿瘍・直腸肛門狭窄を発症したり、男性では近くに前立腺があるため、排尿障害を起こしたり、女性では前方に膣があるため、潰瘍から直腸膣瘻を起こしたケースも稀にあるため注意が必要です。

メリット

他の切る手術と比較して、痛みや出血が少ない。社会復帰が早い(翌日よりデスクワーク可能)

デメリット

他の切る手術に比べ、再発率が高い。外痔核主体の痔核には向かないです。

術後経過効果はすぐに現われ、脱肛は無くなります(ジオン注射の適応であれば)。

1ヶ月程度(術後一週間毎)定期的に通院し再発や副作用・有害事象がないかの確認をします。発熱が1週間以内に発生する場合がありますが、1,2日で治まる場合がほとんどです。注射した痔核は硬くなり、少し違和感が残りますが、1,2か月後には柔らかくなってきます(個人差はあります)。

最後に痛みや出血も少なく社会復帰も容易なALTA注射療法を脱肛するすべての痔核にできれば良いのですが、残念ながらそうはいきません。実際切る手術に比べ再発も多いです。この方法が適切であ

るかどうかは診察して見ないとわかりません。

痔核結紮切除術(LE)

結紮切除術(ligation and excision : LE)といって、切除する痔核根治手術として、さらに根治性の高い方法として最も一般的に行われている方法です。

手術適応

Goligher分類ではGrade Ⅱ・Ⅲ・Ⅳが適応となります。保存療法で効果が無く、改善しても繰り返す。ALTA注射療法の適応でないまたはALTA注射療法施行後の再発。外痔核成分が大きい。脱肛する内痔核が長期にわたる脱出の繰り返しにより炎症を起こし、硬くなり器質化している。痔核より奥の直腸粘膜のたるみが強い場合などです。

手術方法

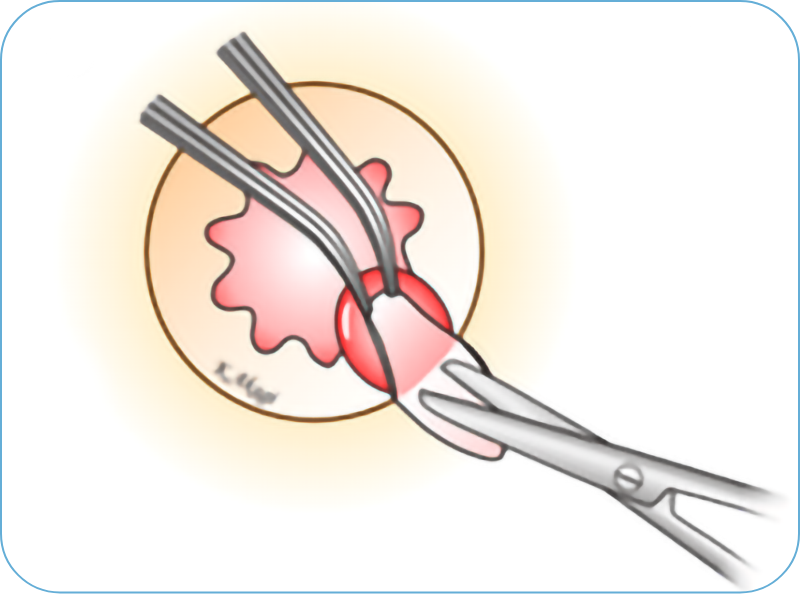

1~3カ所の痔核組織を剥離して根部の痔動脈を含む粘膜組織を結紮し、開いた粘膜部を半閉鎖して、結紮した痔核を切除する方法が一般的です。

当院ではまず肛門全体を観察し、痔核の大きさや脱出の程度、肛門の広さなどなど様々なことを観察し、切除する方向、数、切除方法などを決めます。また肛門が狭くなりすぎないように切除幅も考慮して切除します。半閉鎖法は当院では出血リスクの少なく、つり上げ効果の高いかがり縫いを行っております。

また痔核の数が多い方や痔核が隣接している場合、分離結紮法を併用して行います。さらに痔核を切除する奥行きも考慮して切除しております。

術後経過

食事・排便は通常通りできます。約1~2か月で完全治癒する場合がほとんどです。

メリット

再発が少ない(根治性が高い)。どんな痔核にも対応できる。

デメリット

出血のリスクがある(1%弱)。術後の痛みがある。痔核切除の数が多いほど出血の頻度・疼痛は強くなる傾向にあります。

費用について

疾患、術式にもよりますが、3割負担の方で自己負担金額は3万5,000円前後で、4万円を超えることはありません。

尚、手術の予約時に術前検査として血液検査を受けていただきます(約4,000円)。

ジオン注単独による治療(手術療法を併用しない場合)では3割負担の方で窓口自己負担金額は1万~2万5000円前後。ジオン注を予定する場合でも術前検査として血液検査を受けていただきます。

肛門外科の診療の流れ

FLOW

1

受付

受付で、マイナンバー(保険証)を提出し、問診票を入力していただきます。

初診の方は、診察の前に当院看護師が、問診表に沿って、お話を伺うこともございます。

2

診察

肛門の診察を行う際には、巻きタオルに着替えていただき、図のような姿勢で診察を行います。

医師が肛門の指診、肛門鏡にて肛門内の観察を行います。痛み止めのゼリーを塗布して行いますので、診察による痛みはほとんどありません。所要時間は1分程度です。

必要な画像を撮影し画像とともに診察室で説明を行います。

現状をふまえて、今後の治療につき相談いたします。

3

お会計

会計と院外処方箋を発行いたします。